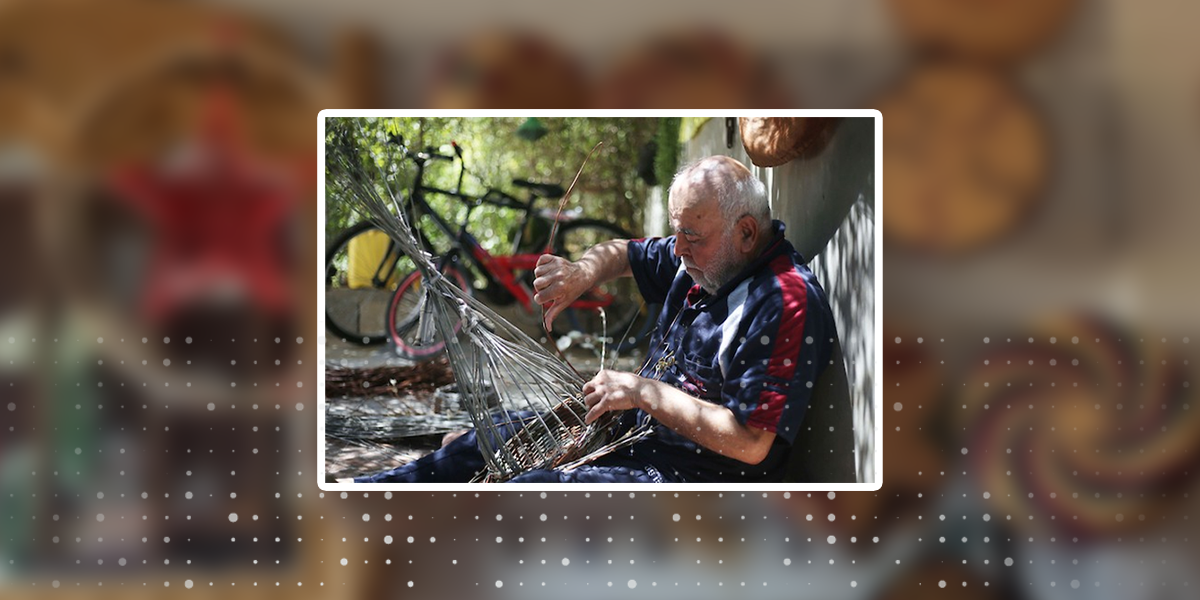

في أحد أحياء مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية، يجلس الحاج زكريا عبود أمام بيته المتواضع، محاطًا بحزم من قش القمح وأدوات بسيطة لا تكاد تُرى: «المِيبَرة» و«المِسَلّة» وخيوط رفيعة تُستخدم لربط الأطراف.

بيدين هادئتين وخبرةٍ تراكمت عبر عقود، يبدأ العجوز في لفّ القش على شكل دوائر متراكبة، تتحول شيئًا فشيئًا إلى سلة قش أو «جونة» كما يسميها أهل الريف الفلسطيني.

يقول الحاج زكريا، الذي يُعرَف في سلفيت بـ«آخر صانعي سلال القش في المدينة»: «هذه ليست مجرد سلة، هذه قصة طحين وخبز وزيت وزيتون… هذه جزء من ذاكرة بيوتنا».

ما هي «الجونة» وسلال القش؟

في التراث الفلسطيني، لا تُعدّ سلال القش مجرد أدوات منزلية، بل أوعية حياة كاملة. تُعرّف «الجونة» بأنها وعاء عميق منسوج من قش القمح في أطواف دائرية مترابطة تتسع من الأسفل إلى الأعلى، وتُستخدم لحفظ الخبز والثمار والخضراوات، وأحيانًا كانت تُستعمل قديمًا كسرير للمولود الجديد، وتُغطى بجلد أغنام مدبوغ لزيادة المتانة.

إلى جانب «الجونة»، يُنتج الحرفيون أيضًا: الصينية القش: طبق منسوج من قش القمح، يُستخدم لتقديم الطعام أو للزينة.

النفوخة: طبق أصغر حجمًا من الصينية، يُستعمل لتقديم الفاكهة أو الخبز.

السلال العميقة: تُستخدم لجمع التين والزيتون والقمح.

يشرح الحاج زكريا: «كل قطعة إلها وظيفة، زمان ما كان في بلاستيك، كانت الجونة والصينية والقفّة جزء من يوم الناس… من الفجر لآخر الليل».

من سنابل القمح إلى سلة تراثية

تبدأ رحلة «الجونة» من الحقل؛ حيث يُختار قش القمح بعناية بعد الحصاد، ثم يُجفَّف تحت الشمس، ويُنقَّى من الشوائب، أحيانًا يُغلى في الماء أو يُنقع ليصبح أكثر ليونة عند الحياكة.

يشرح الحاج زكريا خطوات العمل وهو يمسك حزمة القش: فرز القش: اختيار العيدان المتشابهة طولاً وسُمكًا.

الترطيب الخفيف: حتى لا يتكسر القش عند اللفّ.

البدء من المركز: دائرة صغيرة في المنتصف تُلفّ بإحكام.

بناء الأطواف: لفّ القش على شكل حلقات متسعة، تُربط بخيط قوي باستخدام «المسلة».

التشطيب: قصّ الأطراف الزائدة، وتنعيم الحواف، وأحيانًا تزيينها بخيوط ملوّنة.

يقول مبتسمًا: «المهنة هذه بدها صبر.. ما فيها ضجة آلات، فيها صوت الإبرة وهي تدخل وتطلع، وصوت القش وهو يتحول لشكل جديد».

سلفيت.. مدينة تحرس ما تبقى من الحرفة

في السنوات الأخيرة، بدأت سلفيت وبعض قرى شمال الضفة تشهد محاولات لإحياء نسيج القش وتعليم صناعته للأجيال الجديدة، عبر ورش تدريبية نظمتها جمعيات محلية ومدارس ريفية.

فقد نظمت مبادرات أهلية بالتعاون مع جمعيات نسوية دورات في قرى مثل كفر اللبد في طولكرم وكفر لاقف في قلقيلية لتعليم نسيج صواني وسلال القش لمجموعات من النساء الشابات، في محاولة لإعادة ربط الناس بالأرض وبالمنتج المحلي.

يرى الحاج زكريا أن سلفيت، بحكم موقعها الريفي وطابعها الزراعي، ما زالت بيئة مناسبة لاستمرار المهنة، لكنه يحذر: «إذا ما تعلمها الجيل الجديد، بعد كم سنة ما حد رح يعرف شو يعني جونة وصينية قش… رح تصير بس صور في الكتب».

مهنة تواجه رياح الاندثار

تُواجه صناعة سلال القش و«الجونة» تحديات كبيرة، في مقدمتها:

المنافسة مع المنتجات البلاستيكية رخيصة الثمن وسهلة التوفر.

ارتفاع أسعار المواد الخام مثل القش الجيد وخيوط الربط.

غياب دعم رسمي ممنهج للحرفيين، سواء عبر التسويق أو حاضنات الحرف.

نظرة بعض الشباب للمهنة على أنها “متعبة ولا تدر دخلاً كافياً”.

يقول الحاج زكريا: «زمان كانت الجونة والصينية جزء من جهاز العروس، اليوم العروس يمكن ما تعرف شكلها… هذا وجع للقلب».

مع ذلك، ما زالت بعض القطع تُباع في المعارض التراثية والمهرجانات الشعبية، كما بدأ بعض الحرفيين بالتعاون مع مصممين شباب لاستخدام السلال في الديكور الحديث، وترتيب الزوايا المنزلية والمقاهي التراثية، ما أعطى الحرفة فرصة جديدة للظهور بشكل معاصر.

بين الذاكرة والاقتصاد المحلي

لا ينظر الحاج زكريا لصناعة السلال كحرفة اقتصادية فقط، بل يعتبرها شكلًا من أشكال المقاومة الثقافية في وجه محاولات طمس الهوية.

يقول: «كل ما أمسك القش وأشتغل، أشعر أني أشتغل في أرضي… هذه المهنة تذكّرنا إننا ناس فلاحين، نزرع ونحصد ونخزّن في السلال والجونة… مش ناس بلا جذور».

ويرى ناشطون في مجال التراث أن تطوير هذه الحرفة – عبر تسويقها كمنتج سياحي وتراثي في مدن مثل سلفيت، نابلس، رام الله والقدس – يمكن أن يخلق فرص عمل صغيرة، خاصة للنساء في القرى، ويُسهم في حماية الذاكرة الشعبية من الذوبان.

الجونة أكثر من وعاء

في بيت الحاج زكريا في سلفيت، تصطف «الجونات» والصواني القشية بأحجام وألوان مختلفة. بعضها يُستخدم فعلاً في حفظ الخبز والثمار، وبعضها ينتظر أن يصل إلى بيت جديد، أو محل تراثي في المدينة.

يقول الرجل الثمانيني وهو يربط آخر حلقة في سلة جديدة: «كل جونة هي حكاية بيت فلسطيني… لو راحت، بتروح معها حكاية كاملة من حياتنا».

هذه الكلمات، تلخّص سلال القش و«الجونة» في سلفيت قصة حرفة تقف على خط الندرة والاندثار، لكنها لا تزال تُضفي على المكان شيئًا من دفء الماضي وحضور الأرض في تفاصيل الحياة اليومية.